会社概要Hino Architectural Design

構造設計についてDefault

大地震に2重ローンを組まされないために

大地震の場合は、倒壊を防ぎ人命を守る。大破・修復不能になるのは仕方ない。 これが建築基準法の考え方です。ギリギリを狙った設計基準なので、倒壊してしまう場合もあります。 しかしそれで良いのでしょうか?地震保険に入っていたとしても、被害額の半分以下しか保証されない場合が多いです。 大破・修復不能の後に待っているものは、建て替えによる2重ローンかも知れませんし、負債を抱えたまま賃貸住宅に戻ることになるかもしれません。

耐震等級3にしておけば、無傷もしくは比較的簡単な修理で住み続けることが出来る可能性が非常に高いです。 キラーパルスと繰り返しの震度7にも対処するために制震装置と組み合わせると、比較的ローコストで万全の備え をすることが出来ます。

確認申請・壁量計算の問題点

いわゆる「4号特例問題」です。

ただし、徳島県においては建築確認申請に壁量計算の添付が必要なので、状況はかなりマシです。確認申請に壁量計算の添付が不要な地域では、構造への行政チェックが全く無い状態ですので、設計者の勘や希望的観測による設計の結果、非常に危険な建物が次々と誕生してしまっている、というのが現状です。

そのようななか、壁量計算が実質義務の徳島県は比較的マシな状況ですが、それでも壁量計算だけでは限界があります。壁量計算は、耐力壁などによって柱に発生する引抜力のみを算定するシステムなので、基礎や梁などの重要構造物の検討は全く出来ないということです。

このように、現在から見ると無理がある壁量計算ですが、システムが誕生した当時の状況や住宅特有の事情を考えるとある意味合理性があるとも言えます。

壁量計算の原型である「筋かいの必要量の規定」が出来たのは昭和25年です。当時は大工棟梁が家づくりの全てを取り仕切る時代で、梁組なども様々な工夫が施されており、バリエーションが多くシンプルな仕組みに入れ込むことは困難だったと思いますし、梁組は大工棟梁に任せておけばかなり安全になるという前提があったのかもしれません。

また当時の間取りはとてもシンプルで直下率(2階の柱の下に1階の柱がある確率)も良く、梁や基礎への負担も少なかったと思います。

ですが、現在では大空間や吹き抜けなど、構造的に工夫のいる間取りが多いので、梁や基礎も十分に検討する必要があります。

壁量計算で基礎や梁を検討しようとすると、地獄が待っている

建築確認申請に添付する壁量計算では、耐力壁と柱の引抜力の検討しかしませんが、実は長期優良住宅などで耐震等級2や耐震等級3を取得する際に、壁量計算に基礎と梁の検討をプラスして検討する方法があります。

これは、標準的な間取りの総2階建ての場合の基礎と梁の断面をまとめた「スパン表」というものを併用するのですが、ちょっとリビングが広かったり、直下率が悪かったりすると、スパン表から外れる梁は個別に手計算の構造計算をして検討しなければならないので、壮絶な計算地獄に陥り、容易に1ヶ月以上の時間を溶かされます。

弊社代表もこの泥沼の中で苦しんだことがあるので、以降は構造計算(許容応力度計算)を選択するようになりました。

結局、構造計算のよる耐震等級3がベスト

上記のように壁量計算+スパン表で耐震等級を取得することは実質的に無理があるのですが、そもそもスパン表による断面は非常に余裕があるので、安全かもしれませんがコスト的に無駄が多いです。

さらに諸々を標準化して検討しているので、本当に安全かどうかという肝心の部分に疑問が残りますが、許容応力度計算すれば全ての部材に流れる力を追い切ることが出来るので、設計者としても不安が非常に小さくなりますので、最早構造計算をしない理由は無いのではないかと考えています。

また耐震等級2にしても建築コストはほとんど変わりませんので、あえて等級2にする必要も無いと思います。

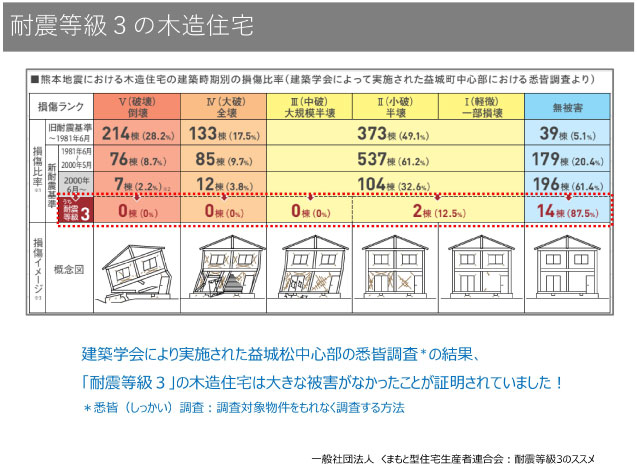

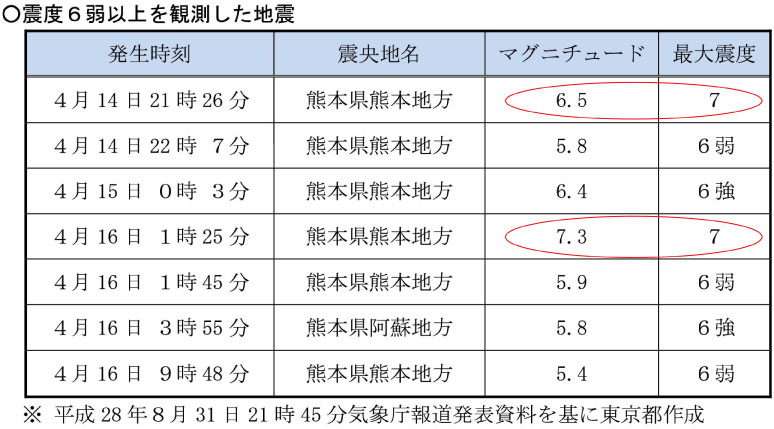

また2016年の熊本地震で震度7に2回見舞われた地域がありました。このようなケースはあまり想定していなかったのですが、、耐震等級3の住宅は倒壊・全壊・大規模半壊ゼロという結果を残していますので、耐震等級3ならば震度7に2回見舞われることに対応できることが証明されました。

ですが、これが3度・4度と震度7に見舞われた場合はどうでしょうか?耐力壁は強い地震を受けるたびに少しずつ傷んで行きますので、いずれ致命的な損傷を受けると思われます。ですので、そこまでのシビアケースを想定するならば「耐震」だけでは不十分だと思います。

この問題を解決する方法として、大きく分けて二つの方法があります。

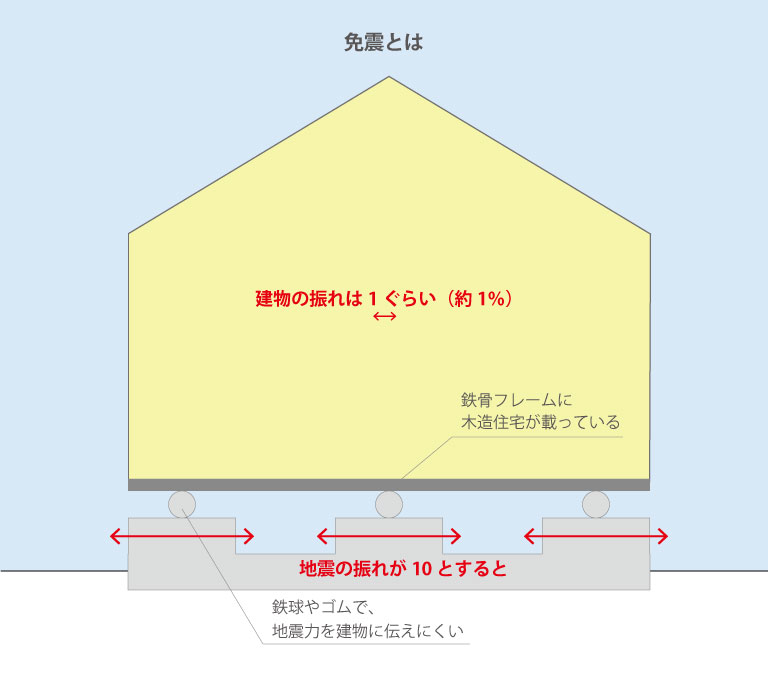

ひとつは「免震」です。「地震力を建物に伝えない」という、最も根本的な解決方法ですので、効果は最も高いですが、費用もなかなか高額で一般的な2階建て住宅で700万円前後必要ですので、なかなか採用されないケースが多いです。

現実的な選択肢となりえる制震

機能的にはベストな「免震」ですが、費用的にはハードルが高いです。

一方、「制震」ならば、およそ1/10のコストで導入出来る上に、地震力の約70%を吸収出来る能力を持っています。

最近では様々な制震装置がありますが、弊社代表が会社員時代に数多く採用した(株)IMAのGVA(ジーバ)をお勧めしています。

GVAは数ある制震装置のなかでも初期からあるもので、一棟当たりの設置個数が多いので複雑な形状・プランの建物でも無理なく支えることが出来るし、壁倍率が無い純粋な制震装置なので効果も期待出来るし、実際に実物大実験で良好な結果を得ているし、東日本大震災でも有効に機能したことが確認されています。

((株)IMA GVAウェブページ)

https://www.imanet.jp/gva/feature/